Economics Analysis of Transporting Freights at High Speed and in Time

-

Abstract: According to the concern of production, circulation and consumption of merchandise, this paper analyzes the economical concern of transportation and circulation of goods, and proofs the necessity and significance of developing freight express system in China.

-

Key words:

- distribution of goods /

- freight transport /

- freight express /

- economical analysis

-

运输业是社会经济发展的基础与前提, 经济强国必然也是运输大国。运输业对于社会经济, 尤其是现代社会经济发展的作用与地位, 已得到普遍的理解和认识[1-3]。中国交通运输业近几年的飞速发展和对经济发展所起的影响与作用是最有力的证明。

经济的不同发展阶段对运输也有着不同的要求。就货物运输而言, 在经济发展的工业化初级阶段, 煤炭和钢铁产量的增长幅度超过国民生产总值的增长, 社会经济发展对运输业的需求主要表现在量的方面, 交通运输的主要任务是大规模地提高运输能力。当经济的工业化进程发展到总运输量的增长也超过国民生产总值的增长, 以机电工业和化工工业为主, 并进一步向高度加工工业发展的较高级阶段, 货物运输量的增长速度开始趋缓, 基本上逐渐与国民生产总值同步, 这个时期, 社会经济发展对运输的需要更多地表现在质的方面, 运输需求出现多样化, 要求更迅速、更方便、更完善的运输网。从20世纪70~80年代开始, 发达国家经济的增长进一步转向提高加工深度以获取更大的附加价值, 更多地依赖技术与信息, 服务业的地位变得更加重要, 货物运输量的增长速度明显减慢, 社会经济对运输业在运输质量方面提出更严格的要求。满足小批量的频率、快速运达、安全准时的运输需要成了运输业的主要目标[3-4]。

社会经济发展对运输需求的发展变化, 是社会经济发展的一种必然规律与结果。下文试图用经济的观点来分析、解释这种变化规律的本质。

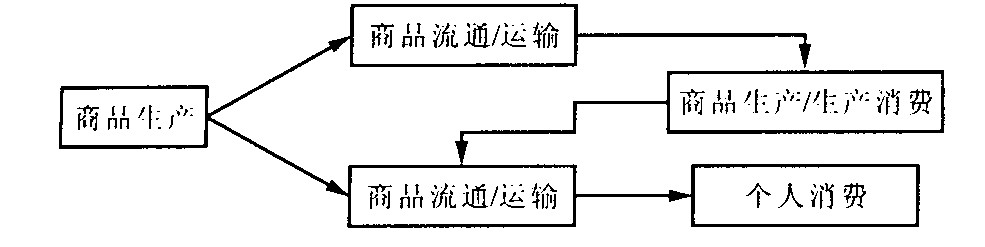

1. 商品生产、商品流通与运输的关系

社会再生产过程是生产过程和流通过程的统一, 由生产劳动所创造的社会产品, 只有经过流通才能进入生产消费和个人消费, 流通是把生产和消费联结起来的中间环节, 是社会再生产的必要条件, 运输业则“表现为生产过程在流通过程的继续, 并且为流通而继续”[6]。商品生产、商品流通与运输之间的关系可用图 1表示。

在社会再生产不断进行的过程中, 一部分商品处于生产过程中, 另一部分商品处于流通过程中, 按照马克思的资本理论, 也可以描述成生产资本→商品资本→货币资本→生产资本, 资本不断处于社会再生产过程中的一切产业中。伴随社会的不断发展与进步, 社会再生产的规模在不断扩大, 社会再生产的效率在不断提高, 从资本的角度来看, 这种生产规模的扩大与生产效率的提高, 意味着社会资本的扩大与资本周转的效率在提高, 而资本的扩大又来源于资本周转效率的提高。在社会经济的发展进程中, 资本周转的效率来源于每次周转过程中由固定资本和可变资本运动而产生新增价值资本(剩余价值) 和资本有效周转的速度; 前者产生于商品生产领域, 后者是商品流通(包括运输领域) 的贡献。社会的发展与进步、物质的丰富与繁荣是人类发展的必然追求, 那么资本周转效率的提高也成了社会生产经济活动的直接目标。

作为商品流通领域中的基础条件和核心产业——交通运输业, 自然也就担负着有效加速资本周转、提高效率的责任。具体表现有两个方面, 其一是运输业必须提供相适应的运输能力和运输质量以保证资本在流通过程中的效率, 其二是运输业作为社会生产过程中的生产服务业, 必须经过有效的科学组织与管理, 使企业内部的资本周转效率不断提高。

2. 货物运输快捷性、准时性经济分析

社会经济的发展历程与规律, 在一定范围内可以用资本增长来描述, 经济物质生产、商品流通、交通运输之间的联系与作用也可以从资本的周转与发展的角度来分析, 资本周转的效率依靠的是资本的规模与周转的速度, 这种关系的具体表现是: 有了生产才有消费, 有了消费才能生产, 有生产与消费必须要有流通和运输。流通(运输) 发展的生命力源于流通(运输) 的总量与每一次商品流通过程的效率; 换句话说, 流通和运输的发展一是靠适应生产、消费需求在规模上的增大, 二是靠每一次流通过程的高效率。前者主要是通过流通和运输规模(技术、物质) 的扩张来实现, 后者靠流通和运输过程的优化来实现(技术上、物质上、信息上、管理上)。流通和运输规模的发展有许多科学的论述[1-3, 5], 以下重点讨论流通和运输过程的优化问题, 即假定流通/运输在数量规模上与生产、消费是相匹配的。流通/运输过程的效率从成本的角度看, 可理解为流通和运输成本最小化, 每一次商品流通或运输过程的最小化成本构筑了社会商品流通或运输成本的最小化。

2.1 单位商品流通成本

某类单位商品流通成本用数学公式表示如下

Ci=mi+ri+si+fi+ki (1)

式中: Ci为单位商品(销售的最小单位) 的总流通成本; mi为单位商品因流通的要求而产生的管理工作费用(主要包括办理运输业务的办公费、人工费等); si为单位商品在流通过程中的平均仓储费用; fi为单位商品在流通过程中占用流通资本的平均机会成本; ri为单位商品在流通过程中的总运输成本(包括运输费、装卸费、包装费等); ki为单位商品在流通过程中因运输等原因而产生的风险成本, 包括由于运输原因而可能产生的商品破损和逾期送达造成的销售损失等。

mi、si与企业的商品数量(产量) 规模大小相关, 商品数量越大, mi、si就越小; fi与单位商品的价值、流通速度相关, 单位商品的价值越高, 流通速度越慢, fi就越高; 反之, fi就越低; ki与运输质量要求相关, 运输质量要求越高, 即商品运输安全性越高, 送达准时, ki就越小, 反之, ki就越大; 当然商品运输质量越高, 相应会增加ri; ri的大小取决商品流通的条件与流通过程中所选择的运输方式。

就运输过程而言, 不同类商品, 单位商品的价值/价格不同, 对运输的要求也不相同。低值商品(单位商品的价格/价值较小), 如煤、矿石等类货物, 运输速度高低对其si、mi、fi的影响甚微, 而由于运输质量的原因而产生的ki也很小; 同时, 流通成本的降低, 必然要求降低ri。而高值商品, 如机械设备、精密仪器、化工产品、家用电器等货物, 因其单位商品价值高和来自销售市场的竞争, 流通速度/运输速度的高低对其si、mi、fi的影响增大, 运输的质量对ki的影响也非常明显。这类商品的流通成本的降低, 不再只是降低ri, 而是对mi、si、fi、ki进行综合比较。由于mi、si、fi、ki在Ci中比重加大, 因此要求用更高的货物送达速度, 更高的运输质量来实现商品的流通, 虽然ri有可能增加, 但能将其他成本降低, 实现Ci的最小化。

上述所描述的这种关系, 在现实经济活动处处有体现。例如某工程机械厂其产品主要是工程机械, 一台/一套产品价值达30~70万元, 其产品对运输的要求(厂家在选择运输方式时的主要考虑因素) 是速度要快, 运输质量要高, 在达到要求的送达速度与运输质量的前提下, 选择运输费用最小的方式(公路运输、公路+铁路运输、航空运输)。其目标是加速资金回笼, 减少风险损失(产品销售合同中以到货时间作为付款时间, 对产品逾期送达规定逾期一天罚款1500元)。而煤、矿类产品则不同, 某钢铁厂每年要消耗大量的煤炭与矿石, 在他们的经济分析中, 煤、矿运输的主要要求是ri要低, 去年中国铁路货物运价调整, 使该厂增加了成本4000多万元, 对货运提价非常敏感。

2.2 社会商品的总流通成本

社会商品的总流通成本数学公式如下

∑cini=∑mini+∑rini+∑sini+∑fini+∑kini (2)

式中: ∑cini为社会商品的总流通成本(相对成本, 为了分析方便忽略一些次要因素), ni为i类商品的总量; ∑mini为社会商品因流通而产生的管理费用; ∑rini为社会商品总的运输费用; ∑sini为社会商品总的仓储等费用; ∑fini为社会商品在流通过程中占用资本而产生的机会成本; ∑kini为社会商品在流通过程中损失的总风险成本。

社会商品总流通成本的大小取决商品的种类构成, 商品的各种类的数量和商品流通的时间、空间方面的要求, 以及各流通环节的效率。

商品一是要流通, 二是由于市场的机制要实现流通成本最小化; 正因为有了这种规律, 流通和运输领域随着社会的进步、经济的发展, 也在不断地在外在力量和内在力量的作用下逐步发展、完善。如∑mini、∑fini、∑sini (动力的主体来自社会中的厂商企业) 降低的要求, 直接推动了仓储业、代理业, 以至于现代物流业的兴起与发展; 为了减少运输风险成本, 又直接推动了运输保险、保价的发展; 为了得到较高的运输质量, 减少∑fini、∑sini、∑kini等, 宁愿增加一部分∑rini的支出, 而使∑cini最小化。正由于有这种市场的力量, 在竞争机制的作用下, 进一步推动了各运输企业、运输方式的技术、设备、管理的创新与发展。

总之, 社会经济发展的直接表现是商品生产与流通的繁荣, 在不同的发展时期或阶段, 对应的流通领域商品的总量与构成结构也不同, 这种“量”与“结构”的变化, 直接影响着运输需求的变化。运输在创造商品的“空间效用”、“时间效用”的同时, 运输费用又作为商品的流通成本进入到商品的价格之中。价格是商品销售竞争的重要因素, 流通费用的降低将直接导致商品价格的降低。

“运输化”理论[3]揭示了运输发展与经济发展之间的客观关系, 这种关系的论证更多来源于对发展历史的归纳与概括。在市场经济的发展过程中, 事物的发展必然有其内在的动力和发展规律, 上述规律就揭示了商品流通领域的发展内在动力, 同时也揭示了交通运输发展的内在动力和发展规律。在工业化初期阶段, 商品流通的主要构成是煤炭、矿石等低值货物, 经济要发展, 商品要流通, 商品流通成本主要是要求运输成本尽量低。运输业的生存与发展, 必然是要求建成四通八达的运输网络, 大规模地提高运输能力, 大规模的运输能力一方面在数量上保证经济发展的要求, 同时通过规模效益降低运输成本。在工业化阶段, 产业结构发生了变化, 机电工业、化工业占据了主导地位, 商品流通构成中, 中、高附加值货物大量地增加; 这个阶段社会经济的发展一方面对运输能力提出了更高的要求, 另一方面也提出了运输质量的要求; 围绕着降低流通成本, 代理、仓储、保险等服务业得到了初步发展; 同时运输业在不断扩张运输网络, 新技术、新设备得到广泛应用以提高运输质量。此时, 公路运输、航空运输等得到了空前的发展。到了后工业化阶段, 社会经济的发展转向精加工, 转向更多依赖技术、信息, 生产方式多样化, 生产全球化, 零库存生产。社会商品流通构成中高值货物的比重逐步加大, 小批量、高频率、高质量的运输需求不断增大, 为了追逐流通成本降低, 与流通和运输关联的服务业得到了快速发展, 物流管理技术与物流业迅速发展。运输业中能保证高速度、高运输质量的运输技术与设备得到普遍的发展, 如高速公路、高速铁路、航空运输, 以及多式联运系统技术与管理开始蓬勃发展。各种运输方式为了得到更多的市场份额, 扩大运输收入, 提高运输经济效益, 竞相运用快速技术与设备。从这个意义上讲, 推动了运输业的发展与完善; 当然, 运输业的发展与完善又推动与保障了社会经济的发展。

3. 实证分析

人类社会经济的发展历史也充分反映了这种规律与作用。横向比较, 经济先发展起来的国家(发达国家) 社会经济发展的历程充分反应了这种现象。发达国家的经济经历了初级工业化、工业化和后工业化阶段, 其运输业也经历了初步运输化、运输化、后运输化发展阶段[3]。不同的发展阶段, 就流通商品的构成来讲, 在初级工业化时期, 根据“生产资料生产优先增长的规律”[7], 流通商品中煤炭、矿石、木材等占绝大部分比例, 流通和运输中的主要矛盾是运输能力与流通需求(初步运输化阶段[3])。扩大流通和运输能力, 既是保证商品的流通, 同时又是降低∑cini的最合理的途径。针对这类商品流通和运输, 在运输化阶段推动和发展了铁路的重载运输技术。随着社会经济的发展, 经济进入工业化、后工业化阶段, 社会商品日益多样与丰富, 在社会流通商品中, 除了低值货物外, 中值、高值货物的日益增多, 不仅在数量上增大, 而且在总社会流通商品中构成比例也大[5]。随着技术、信息、管理的现代化, 社会化生产规模越来越大, 分工越来越细, 生产零库存、准时生产制、柔性生产、生产方式多样化、生产全球化等等趋势越来越强, 社会商品越来越市场化, 商品流通的销售风险越来越大; 这一时期, 社会经济发展对流通和运输的需求, 更加突出地表现在流通和运输的质量方面, 要求更迅速、更方便、更完善的流通和运输网。纵向比较, 中国社会经济的发展的历程, 尤其是改革开放的初期与今天相比, 流通商品的数量与结构之变化是每个人都可感受到的, 新老“三大件”, 从手表、自行车、收音机到电视机、洗衣机、冰箱到现今的汽车、房子、豪华家俱的变化, 是最直接的说明。

随着社会经济的发展, 不同的阶段对应着不同的产业结构, 来自生产、消费对流通和运输的要求在数量和质量上也不相同; 流通和运输的发展初期是从满足数量的需求开始, 然后逐渐适应快速、方便、安全等流通(运输) 要求, 总的方向是流通、运输需求多样化, 高质量的需求比重越来越大; 不同时期的社会经济发展阶段要求有与之相应的流通/运输结构体系, 以取得最佳的社会经济效益[3]。

就运输业而言, 欧美、日本等经济发达国家的流通/运输结构体系, 就经历了网络扩张, 扩大能力, 到快捷、高效的发展过程。不同的国家, 流通和运输快捷、高效的结构不同, 主要取决于国家的经济生产、消费结构, 如自然资源、国土面积、工业结构、产品结构、资本、技术、信息、管理等因素; 具体有侧重高速公路(美国), 有高速公路、快捷铁路运输系统并重(欧洲) 等结构体系, 就中国的经济发展状况与各种条件, 选择“交通建设系统规划, 统筹安排, 加强公路、铁路、港口、机场、管道交通建设, 健全畅通、安全、便捷的现代化综合运输体系” (中共中央关于制定国民经济和社会发展的第十个五年计划建议) 成为必然。不同的运输方式有各自不同的技术经济特征, 铁路在中长途运输范围有自身的优势, 在高质量流通(运输) 市场需求中, 构造高质量运输网络, 拓展市场, 一方面为社会经济发展取得最佳效益作出贡献; 另一方面能提高自身的运输经济效益。

微观上, 中国社会经济发展现实过程中, 处处有这种例证。如某钢铁厂, 所需要的原材料主要是煤炭、矿石, 其产品主要是钢材, 他们对运输的要求是: 大量消耗的煤炭、矿石只要能保证运进来就行, 运输费用支出越小越好, 而其产品钢材属中值货物, 对运输的要求不仅是在运输能力上要有保证, 同时对运输质量提出了一定要求, 最主要的表现是按期运到, 减少其销售或其他风险损失。湖南某工程机械厂, 主要产品是工程机械, 一台/一套价值数十万元, 其产品对运输的要求主要表现是速度要快, 运输质量要高, 以加速资金回笼, 减少风险损失(产品销售合同中以到货时间作为付款时间, 对产品逾期送达有一定经济处罚, 逾期一天罚款1000元)。

宏观上, 社会经济的运输化发展历程与工业化发展进程之间的关系[4], 是对货物运输快捷性、准时性的要求与供给关系的有力说明。而中国交通运输业发展现状也是一种最好的说明。随着中国社会经济的工业化, 全社会的货物发送量在逐年增长, 铁路货物发送量1999年比1998年增长2.4%, 但是1999年的货运量增长基本上来自于大宗、低运价率货物, 而高运价率货物从1997年开始呈加速下降趋势。相反公路运输, 尤其是高速公路运输在这几年得到了空前的发展。根据商品流通的客观规律, 铁路运输在货物快捷性、准时性方面适应不了社会经济发展的要求, 高价商品的运输自然转到公路运输上, 刺激了公路运输的发展。

当今中国社会经济发展的现实也对商品流通和运输提出了“安全、快捷、准时”的战略任务。党和国家的“国民经济和社会发展的第十个五年计划纲要”提出了加快产业结构调整、提高经济运行效益的任务。针对中国经济节奏与资本周转缓慢, 商品流通不畅的现实, 提出了“中国不仅面临经济体制和经济增长方式的‘两个转变’, 而且迫切需要完成以加快经济节奏、加快资本周转和流通速度为核心、推动国民经济进一步动态化的‘第三个转变’”[8]。根据《中国统计年鉴》提供的不完整数据, 按行业分国有独立核算工业企业流通资本总量和周转速度: 1992年是10096.37亿元, 周转速度年平均为1.68次; 1999年流通资本占用猛增到31042.81亿元, 而周转速度年平均仅为1.20次, 相当1992年的72.7%;1999年与1992年相比, 1999年3万多亿元流通资本占用当中, 有至少27.2%即8443.6亿元是“无效益的”。流通资本的周转速度与国外发达国家相比更是相差数倍。加速商品流通, 提高资本的周转速度有着巨大的“节奏效益”。流通资本周转速度加快, 依赖于流通环境的改善, 依靠有效的交通运输支撑。“安全、快捷、准时”的交通运输系统是加速流通资本周转的基础条件。

4. 对铁路货物运输改革的启示

随着中国社会经济的工业化进程与参与国际分工, 运输需求不仅在数量上将逐年增加, 而且对运输的质量, 主要是安全性、快捷性和准时性提出了要求; 有这种要求的流通商品在社会总流通商品中的构成比例将逐步加大。处于后运输化的发达国家一般货物列车时速达80~100 km, 快捷货物列车最高时速达120~160 km, 而且普遍建立了以集装化运输、联合运输为主要特征的快捷货物体系。随着中国社会经济的发展, 中国铁路应发挥自身技术经济优势, 改革运输组织办法, 逐步建立起以集装化、联合运输为特征的快捷运输网络, 提高其市场竞争力, 巩固传统市场占有率, 开拓新市场, 提高经济效益。通过以上分析不难得到以下两点体会:

(1) 商品流通对高运输质量的要求, 意味着对运输投入增加; 社会总流通商品中要求高运输质量商品的构成比例增加, 必然推动运输新技术、新设备的普遍运用, 同时这种应用, 肯定有市场的回报。

(2) 为满足社会商品流通新的要求, 应逐步建立铁路快捷运输网, 不仅可以满足社会发展的需求, 而且将带动铁路货运组织与技术的改革, 促进后项产业——货运机车、货运车辆制造等产业的发展。

-

[1] 熊永钧. 运输与经济发展[M]. 北京: 中国铁道社, 1998. [2] 陈贻龙, 邵振一. 运输经济学[M]. 北京: 人民交通出版社, 1999. [3] 许庆斌, 荣朝和, 马运. 运输经济学导论[M]. 北京: 中国铁道社, 1998. [4] 王际祥. 货运需求与经济发展[M]. 北京: 中国铁道社, 1996. [5] MARVIN LO MANHEIM. Understanding" supply" in transportation system[J]. Transpn. Res., 1980, 14A: 123-132. [6] 铁道部党校编写组. 马恩列斯论铁路[R]. 北京: 铁道部党校, 1984. [7] 蒋学模. 政治经济学[M]. 上海: 人民出版社, 1980. [8] 宋则, 荆林波. 改善流通环境, 加快资本周转[N]. 经济参考报, 2001-02-28. -

下载:

下载:

下载:

下载: