-

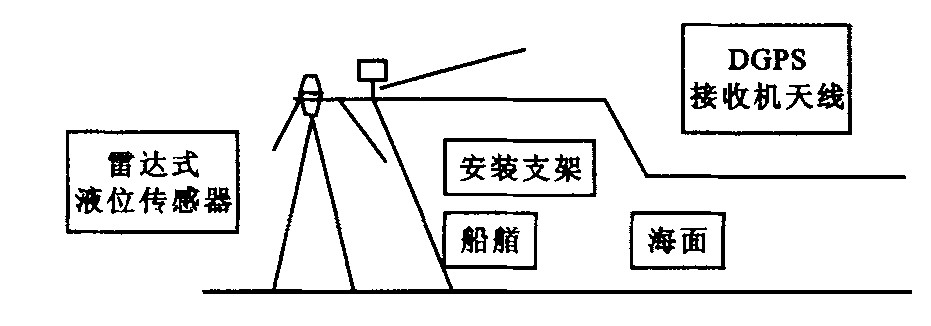

摘要: 大型船舶进出港的关键之一是富余水深的控制, 确定富余水深的最重要的问题是确定船舶航行时的下沉量(Squat)。提出了一种测量船舶下沉量的实测方法, 可以精确测量船舶实际下沉量, 找出船舶下沉量和船速之间的关系, 为精确确定大型船舶富余水深的标准, 最大限度地提高港口水深的利用率提供保证。对测量原理、传感器的选择、系统的集成及数据处理方法作出了详细的阐述。该测试方法已在多次实船测试中应用, 测量结果表明, 该方法正确、可靠、精确, 测量结果对指导港口船舶控制具有实际意义Abstract: The under keel clearance control is one of the most important things for VLCC in ports, the key of determination UKL is the squat caused by vessel sailing.This paper gives a new precision method to measure the actual squat of the vessel.The principle of measurement, the selection of sensors, the integration of system and the techique of data analysis are introduced.Several examples prove the correctness, the reliability and the precision of the method.The results of the actual measurements have the important meaning for VLCC operation in ports.

-

Key words:

- vessel /

- squat /

- under keel clearance /

- measurement

-

[1] [日]VLCC研究会. 超大型船舶操纵要点[M]. 北京: 人民交通出版社, 1982. [2] 吴秀恒, 等. 船舶操纵性和耐波性[M]. 北京: 人民交通出版社, 1999. [3] 蒋维清. 船舶原理[M]. 北京: 人民交通出版社, 1998. -

下载:

下载: