Distribution characteristics and countermeasures of urban traffic accidents

Article Text (Baidu Translation)

-

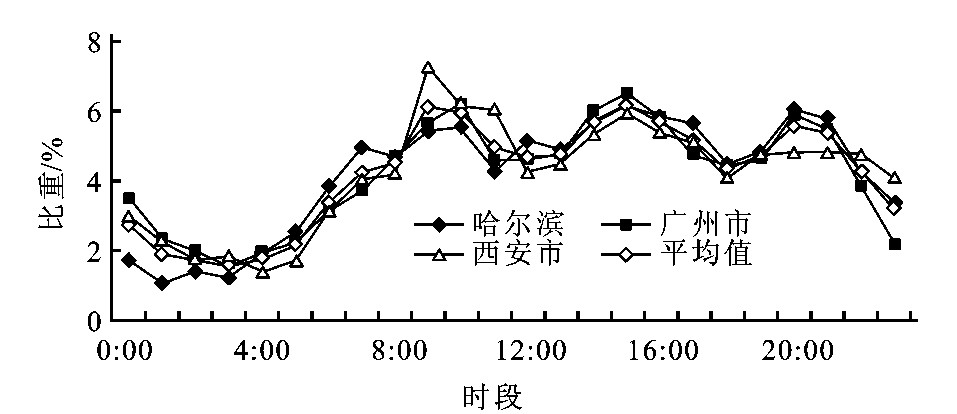

摘要: 针对目前中国城市道路交通事故发生次数多、发生频率高、城市交通安全问题突出的特点, 通过对以西安市作为典型的城市道路交通事故的研究, 提出了城市道路交通事故的时间分布、空间分布、人群分布等特点, 即交通事故时间分布存在“高峰”现象, 多发区域分布在城乡结合部位和主干路上, 机动车驾驶员是事故的多发人群, 但行人引发的事故死伤严重; 在此基础上针对这些特点进行了成因分析, 并进一步探讨了控制和减少城市道路交通事故的相关对策。Abstract: The current situation of urban road safety in China was presented. Taking Xi′an as an example, the urban road traffic accidents characteristics, such as distribution of time, space and people etc were analyzed. The results indicate that driver is the main reason of traffic accidents that happen at the main road and the conjunction of urban and town, but foot passengers result in more serious accidents. The preventive countermeasures were given.

-

Key words:

- traffic accidents /

- urban road /

- distribution characteristics /

- prevent countermeasures

-

表 1 西安市2001年事故原因人群分布

Table 1. The distribution of people in Xi′an

事故原因 事故次数 所占比例/% 驾驶员 3799 90.63 行人 72 1.72 非机动车 453 10.81 总计 4192 -

[1] 郑祖武, 李康, 徐吉谦, 等. 现代城市交通[M]. 北京: 人民交通出版社, 1998. [2] 刘小明, 任福田, 王根城, 等. 城市交通事故生成规律研究[J]. 中国公路学报, 1995, 8(增刊): 110-114. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-ZGGL5S1.018.htmLIU Xiao-ming, REN Fu-tian, WANG Gen-cheng, ect. Research on urban road traffic accident generation[J]. China Journal of Highway and Transport, 1995, 8(sup): 110-114. (in Chinese) https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-ZGGL5S1.018.htm [3] 陈宽民. 西安市城市综合交通规划[R]. 西安: 长安大学公路学院, 2002. [4] 刘志强, 蔡策, 童小田. 我国道路交通安全现状分析[J]. 公路交通科技, 2001, 18(2): 70-73. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-GLJK200102017.htmLIU Zhi-qiang, CAI Ce, TONG Xiao-tian. Currenty situation analysis of road safety in China[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2001, 18(2): 70-73. (in Chinese) https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-GLJK200102017.htm [5] 李东, 惠伦. 北京市快速环线交通事故分析[A]. 迈向二十一世纪的中国城市交通[C]. 北京: 地震出版社, 1999. [6] 陆化普. 解析城市交通[M]. 北京: 中国水利水电出版社, 2001. -

下载:

下载: