Gauge-changeable bogie with independently rotating wheel

Article Text (Baidu Translation)

-

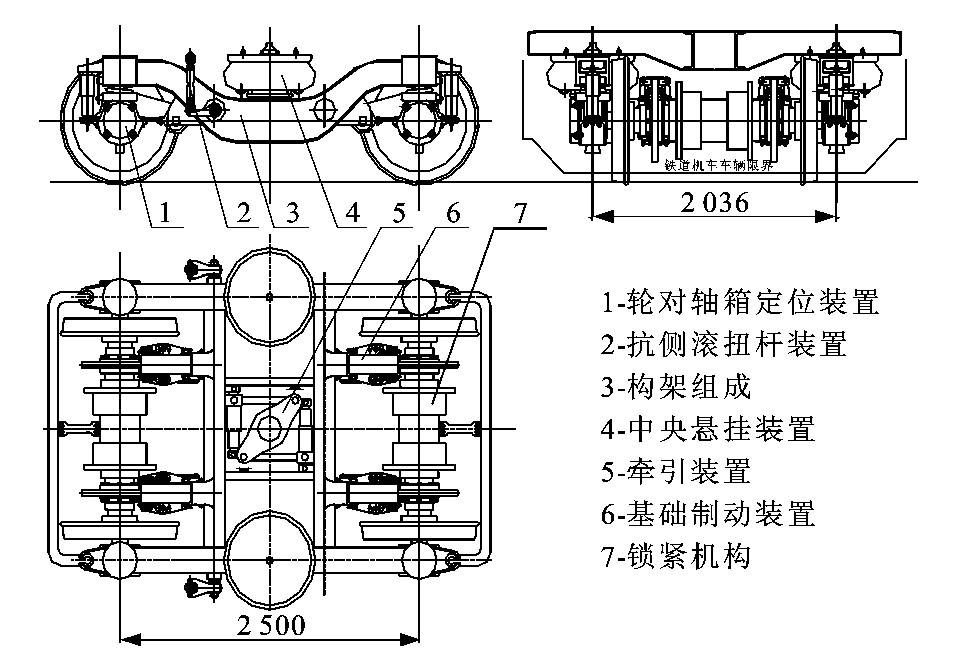

摘要: 简要介绍了国外现有的变轨距转向架的运用与发展现状, 根据中国国情, 提出了一种采用独立旋转车轮的新型变轨距转向架方案, 并对其总体结构及变轨距机理进行了分析, 利用计算机数值模拟方法对变轨距转向架的动力学性能进行了研究。结果表明, 提出的变轨距转向架方案是可行性的, 其具有较好的直线运行稳定性和平稳性, 但其直线对中性能和曲线通过性能有待采取必要的措施加以改善。Abstract: The application and development of gauge-changeable bogie in the world were briefly introduced. According to the situation of China, a new designing project about gauge-changeable bogie with independently rotating wheel was put forward.Its structure traits and mechanism were analyzed, its dynamic characteristics were researched by calculating simulation.The results show that the scheme of the gauge-changeable bogie is feasible, and it has better hunting stability and riding quality, but restoring capability of wheels toward centerline of rails and its curving performance should be improved by adopting necessary measures.

-

[1] Jose Luis Sanchez -gonzalez. Variable gauge axles[J]. Rail International, 1982, 80(8): 139-148. [2] Wilhelm Sallower. Gauge-adjustable wheelsets[J]. Rail International, 2000, 98(3): 7-13. [3] JoséLuis López Gómez. TALGO-automatisches umspursystem fǜr den personen-und gǜterverkehr[J]. Der Eisenbahn-ingenieur, 1997, 148(12): 24-27. [4] Carl -Peter Zander. TALGO BT -ein diesel -triebkopf mit variabler spurweit fǜr TALGO-zuge[J]. ZEV+ DET Glas. Ann., 2000, 124(2/3): 92-102. [5] Masakatsu Sakai, Kazuhiro Oda. Gauge change train[J]. Japanese Railway Engineering, 1999, 143(1): 12-15. [6] Н. Н. Трохинин. 俄罗斯过境运输罐车[J]. 国外铁道车辆, 1997, 34(4): 22-24. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-GWTD704.005.htmН. Н. Трохинин. A carrying tank car passing through the territory of Russia[J]. International Rolling Stock, 1997, 34(4): 22-24. (in Chinese) https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-GWTD704.005.htm [7] 黄运华, 李芾, 傅茂海. 变轨距转向架方案及其动力学特性研究[J]. 铁道学报, 2002, 24(6): 24-29. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-TDXB200206005.htmHUANG Yun-hua, LI Fu, FU Mao-hai. Research on project and dynamic characteristics of a gauge-changeable bogie[J]. Journal of the China Railway Society, 2002, 24(6): 24-29. (in Chinese) https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-TDXB200206005.htm [8] Otmar Krettek, Li Fu. Das losradprinzip-ungeahnte mo glichkeiten oder unabsehbare folgen[J]. Der Eisenbahningenieur, 1998, 149(1): 69-72. -

下载:

下载: