-

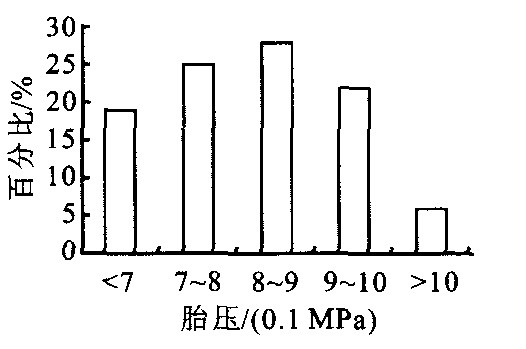

摘要: 结合交通调查, 利用先进的移动式轴重仪对干线公路进行了现场轴重测试, 发现高速公路实际的重载化和超载现象比较严重, 接触压力普遍超过0 7MPa。运用编写的相关的有限元程序, 通过改变车辆荷载的基本模型, 分析了车辆荷载对路面结构的影响和荷载的不均匀性对路面使用性能的影响。结果表明面层的剪应力、基层与底基层底部的拉应力和路基顶部的压应力都随轴载的增加而增长, 超载对沥青路面的早期破坏影响严重。Abstract: The actual distribution of axle load of main pavements was measured using the movable axle load meter to analyze the extent of overloading, some relative finite element programs were compiled to study the effect of vehicle load on asphalt pavement through changing vehicle load, and the effect of asymmetric load on pavement performances. The results show that the heavy load and overloading vehicles extensively exist throughout China, and tyre pressure is usually over 0.7 MPa, shear stress of surface, stress of base and subbase and pressure stress of subgrade are increasing up when the axle load increases, which indicates that overloading is a main factor of the early destruction of asphalt pavement.

-

Key words:

- pavement engineering /

- overloading /

- axle load meter /

- asphalt pavement /

- stress

-

表 1 不同轴载下轮胎压力与作用圆半径

Table 1. Tyre pressures and radius of different axle loads

轮胎1 轴载/kN 100 110 120 130 140 150 160 170 180 压力/MPa 0.707 0.740 0.770 0.790 0.810 0.830 0.850 0.860 0.880 作用圆半径/cm 10.65 10.88 11.17 11.45 11.73 11.99 12.26 12.51 12.77 轮胎2 轴载/kN 100 110 120 130 140 150 160 170 180 压力/MPa 0.707 0.770 0.840 0.910 0.980 1.050 1.120 1.190 1.260 作用圆半径/cm 10.65 10.65 10.65 10.65 10.65 10.65 10.65 10.65 10.65 -

[1] 魏连雨. 车辆超载运输对沥青路面的破坏作用[A]. 1996年中国公路学会道路工程学会论文集[C]. 北京: 人民交通出版社, 1996. [2] 胡萌. 重载交通沥青路面分析及对策[D]. 南京: 东南大学, 2001. [3] 黄文元. 高等级公路重载交通沥青路面设计的研究[D]. 北京: 交通部公路科学研究所, 2000. [4] 林绣贤. 沥青路面设计中轴载换算方法的研究[A]. 1996年道路工程高等级公路与科技进步学术会议论文集[C]. 北京: 人民交通出版社, 1996. [5] 王选仓, 王新歧. 重载道路轴载换算方法的研究[A]. 第三届国际道路和机场道面技术大会论文集[C]. 北京: 人民交通出版社, 1998. [6] 交通部公路科学研究所, 东南大学, 长沙交通学院. 重载交通沥青路面轴载换算研究总报告[R]. 北京: 交通部公路科学研究所, 2000. [7] 朱照宏, 王秉纲, 郭大智. 路面力学计算[M]. 北京: 人民出版社, 1985. [8] 黄晓明. 沥青路面结构设计交通量确定方法研究[A]. 全国道路工程青年学术交流会论文集[C]. 北京: 人民交通出版社, 1997. -

下载:

下载: