Evaluation method of differential scanning calorimetry for asphalt performance

-

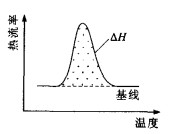

摘要: 应用DSC(differential scanning calorimetry)方法测定原样沥青聚集状态改变时的热量变化, 以及沥青在不同老化程度下和掺加蜡含量不同时的热稳定性及变化程度, 定性评价了不同沥青的温度稳定性和高温性能。结果表明, 从DSC测试的热量变化可发现沥青经过改性后, 温度稳定性提高了, 吸热峰能量值减少了50%以上, 感温性降低了; 沥青分别经过旋转薄膜烘箱和PAV老化后, 吸热峰能量值减少了40%以上, 表明经过程度不同的老化试验, 沥青的热稳定性更好; 含蜡量越低, 温度稳定性越好。DSC方法与沥青高温常规试验结果对比表明, 沥青吸热峰的能量值和沥青的高温指标试验结果之间有较好的相关性和一致性, 说明应用DSC评价方法可以从微观上验证与判断沥青的高温性能。Abstract: In order to evaluate the high temperature performances of different asphalts, asphalt heat quantity was measured when the assembling state of original asphalt changed, and asphalt heat stabilities and change extents under different aging extents and paraffin wax contents were measured by DSC method. The result indicates that asphalt temperature stability is improved, asphalt temperature sensitivity is reduced after asphalt is modified; asphalt aging time is longer, asphalt heat stability is better; the lower asphalt paraffin wax content is, the better asphalt temperature sensitivity is. The testing results of DSC method and general high temperature index experiment are consistent, their relativity is good, DSC method is a better method to verify and evaluate asphalt high temperature performance.

-

Key words:

- pavement engineering /

- asphalt /

- DSC method /

- high temperature performance

-

表 1 沥青DSC吸热峰数据

Table 1. Data of asphalt endothermic peaks

表 2 沥青老化吸热数据

Table 2. End othermic peak data of aging asphalts

表 3 加蜡量不同的沥青吸热数据

Table 3. Endothermic peak data of different wax content asphalts

表 4 沥青常规高温指标试验结果

Table 4. Tested result of common high temperature indices of asphalts

-

[1] 高家武. 高分子材料近代测试技术[M]. 北京: 北京航空航天大学出版社, 1993. [2] 张争奇, 张登良, 原健安. 用聚集态和分子量解释沥青的性能[J]. 西安公路交通大学学报, 1998, 18(3): 207—211. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-XAGL8S1.014.htmZhang Zheng-qi, Zhang Deng-liang, Yuan Jian-an. The influence of the molecular weight and the state transition characters on the performance of asphalt[J]. Journal of Xi'an Highway University, 1998, 18(3): 207—211. (in Chinese) https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-XAGL8S1.014.htm [3] 原健安, 张登良. 三种沥青抗老化性能分析[J]. 重庆交通学院学报, 1995, 14(1): 38—46. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-CQJT501.006.htmYuan Jian-an, Zhang Deng-liang. An analysis on the aging property of three asphalts[J]. Journal of Chongqing Jiaotong Institute, 1995, 14(1): 38—46. (in Chinese) https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-CQJT501.006.htm [4] 沈金安. 沥青及沥青混合料路用性能[M]. 北京: 人民交通出版社, 2001. [5] 原健安. 影响沥青性质的几个因素[J]. 石油沥青, 1999, 13(1): 16—21. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-OILE901.003.htmYuan Jian-an. Several kinds of factors that effect properties of asphalt[J]. Petroleum Asphalt, 1999, 13(1): 16—21. (in Chi-nese). https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-OILE901.003.htm [6] 原健安. 用DSC分析聚合物对改性沥青性质的影响[J]. 石油沥青, 1997, 11(2): 23—27. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-OILE702.003.htmYuan Jian-an. Using DSC to analyze the influence of polymer on the properties of asphalt[J]. Petroleum Asphalt, 1997, 11(2): 23—27. (in Chinese) https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-OILE702.003.htm [7] 田小革, 郑健龙, 张起森. 老化对沥青结合料粘弹性的影响[J]. 交通运输工程学报, 2004, 4(1): 3—6. doi: 10.3321/j.issn:1671-1637.2004.01.002Tian Xiao-ge, Zheng Jian-long, Zhang Qi-sen. Effect of aging on viscoelastic performance of asphalt binder[J]. Journal of Traffic and Transportation Engineering, 2004, 4(1): 3—6. (in Chi-nese). doi: 10.3321/j.issn:1671-1637.2004.01.002 [8] 陈佩茹, 孙立军. 常规沥青的针入度等级和PG高温等级间的关系[J]. 中国公路学报, 2003, 16(3): 3—15. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-ZGGL200303004.htmChen Pei-ru, Sun Li-jun. Relationship between penetration grade and performance high temperature grade of conventional asphalt binder[J]. China Journal of Highway and Transport, 2003, 16(3): 3—15. (in Chinese) https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-ZGGL200303004.htm -

下载:

下载: