Differential settlement characteristics and influencing factors of widening subgrade

Article Text (Baidu Translation)

-

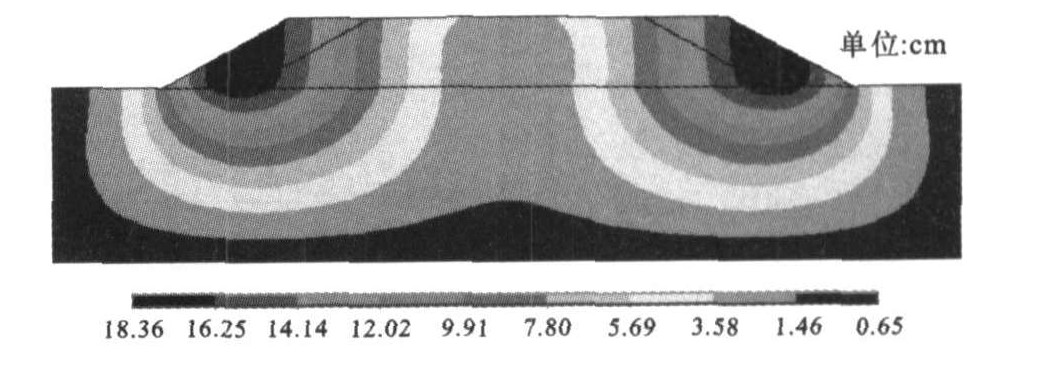

摘要: 为了解差异沉降对拓宽道路的影响, 应用有限元程序, 建立了差异沉降计算模型, 分析了拓宽路基差异沉降特性, 研究了路基高度、土基压缩模量、拓宽方式和宽度对路基差异沉降以及沉降曲线形态的影响。结果表明, 双侧拼接在差异沉降控制上优于单侧拼接; 土基压缩模量从2MPa增加到10MPa时, 最大差异沉降从20.58cm降低到5.46cm, 且最大差异沉降的增加和土基压缩模量的减小不成反比例, 存在减速性; 当路基高度从2m增加到8m时, 最大差异沉降从6.38cm增加到13.10cm, 受边界条件的影响, 路基高度越小, 拓宽路基顶面沉降曲线越接近“~”形。Abstract: In order to know the influence of differential settlement on widening subgrade, the differential settlement characteristics of widening subgrade were analyzed by finite element method, and the influences of subgrade height, compressive modulus, widening mode and width on the differential settlement and settlement curves of subgrade were studied. The result shows that differential settlement controlling on widening road with two sides is better than that with one side, the maximum differential settlement decreases from 20.58 cm to 5.46 cm when compressive modulus increases from 2 MPa to 10 MPa, and the increase of the biggest differential settlement is not in inverse proportion to the decrease of compressive modulus, while presents slowdown trend; the biggest differential settlement increases from 6.38 cm to 13.10 cm with subgrade height increasing from 2 m to 8 m, because of the influence of boundary conditions, the smaller the subgrade height is, the closer the settlement curve of widening subgrade top is to "~".

-

表 1 计算参数

Table 1. Calculation parameters

类别 密度/(kg·m-3) 压缩模量/MPa 泊松比 摩擦角/(°) 粘聚力/kPa 旧路基 1 800 50 0.35 25 25 新路基 1 800 40 0.35 25 25 旧土基 1 800 15 0.35 20 25 新土基 1 800 4 0.35 15 25 -

[1] 高翔, 刘松玉, 石名磊. 软土地基上高速公路路基扩建加宽中的关键问题[J]. 公路交通科技, 2004, 21(2): 29-33. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-GLJK200402008.htmGao Xiang, Liu Song-yu, Shi Ming-lei. Key problems in embankment widening of expressway on soft ground[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2004, 21(2): 29-33. (in Chinese) https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-GLJK200402008.htm [2] 蒋鑫, 邱延峻. 旧路拓宽全过程三维有限元分析[J]. 工程地质学报, 2005, 13(3): 419-423. doi: 10.3969/j.issn.1004-9665.2005.03.024Jiang Xin, Qiu Yan-jun. Three-demensional numerical simulation of pavement performance in widened roads[J]. Journal of Engineering Geology, 2005, 13(3): 419-423. (in Chinese) doi: 10.3969/j.issn.1004-9665.2005.03.024 [3] 张洪亮, 胡长顺 , 吕文江. 路桥过渡段容许差异沉降计算模型[J]. 交通运输工程学报, 2005, 5(1): 19-23. http://transport.chd.edu.cn/article/id/200501005Zhang Hong-liang,Hu Chang-shun , Lu Wen-jiang. Theo-retical models of determining tolerable differential settlement at end of bridge[J]. Journal of Traffic and Transportation Engineering, 2005, 5(1): 19-23. (in Chinese) http://transport.chd.edu.cn/article/id/200501005[4] 刘萌成, 黄小明, 陶向华. 桥台后高填方路堤工后沉降影响因素分析[J]. 交通运输工程学报, 2005, 5(3): 36-40. http://transport.chd.edu.cn/article/id/200503008Liu Meng-cheng, Huang Xiao-ming, Tao Xiang-hua. Influence factors on post-construction settlement of high backfills adjacent to abut ment[J]. Journal of Traffic and Transportation Engineering, 2005, 5(3): 36-40. (in Chinese) http://transport.chd.edu.cn/article/id/200503008 [5] 王东耀, 折学森. 高速公路软基最终沉降预测的范例推理方法[J]. 长安大学学报: 自然科学版, 2006, 26(1): 20-23. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-XAGL200601004.htmWang Dong-yao, She Xue-sen. Case-based reasoning approach to settlement of expressway on soft foundation[J]. Journal of Chang an University: Natural Science Edition, 2006, 26(1): 20-23. (in Chinese) https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-XAGL200601004.htm [6] 王初生, 裴先明, 周丽珍. 高速公路桥头差异沉降综合处治对策[J]. 安全与环境工程, 2003, 10(4): 79-81. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-KTAQ200304025.htmWang Chu-sheng, Pei Xian-ming, Zhou Li-zhen. Integrated treatment of abutment differential settlement in super highway[J]. Safety and Environmental Engineering, 2003, 10(4): 79-81. (in Chinese) https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-KTAQ200304025.htm [7] 李进军, 黄茂松, 王育德. 交通荷载作用下软土地基累积塑性变形分析[J]. 中国公路学报, 2006, 19(1): 1-5. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-ZGGL200601000.htmLi Jin-jun, Huang Mao-song, Wang Yu-de. Analysis of cumulative plastic deformation of soft clay foundation under traffic loading[J]. China Journal of Highway and Transport, 2006, 19(1): 1-5. (in Chinese) https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-ZGGL200601000.htm [8] 陈建峰, 石振明, 沈明荣. 宽路堤软土路基沉降的有限元模拟[J]. 公路交通科技, 2003, 20(4): 23-26. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-GLJK200304006.htmChen Jian-feng, Shi Zhen-ming, Shen Ming-rong. FEM simulation of settlement patterns of broad embankment[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2003, 20(4): 23-26. (in Chinese) https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-GLJK200304006.htm [9] Li Ding-qing, Selig E T. Cumulative plastic deformation for fine-grained subgrade soils[J]. Journal of Geotechnical Engineering, 1996, 122(12): 1006-1013. [10] 张起森. 道路工程有限元分析法[M]. 北京: 人民交通出版社, 1983. [11] 钱劲松. 新老路基不协调变形及控制技术研究[D]. 上海: 同济大学, 2004. -

下载:

下载: