Layout planning method for urban passenger intermodal transfer points in cluster cities

Article Text (Baidu Translation)

-

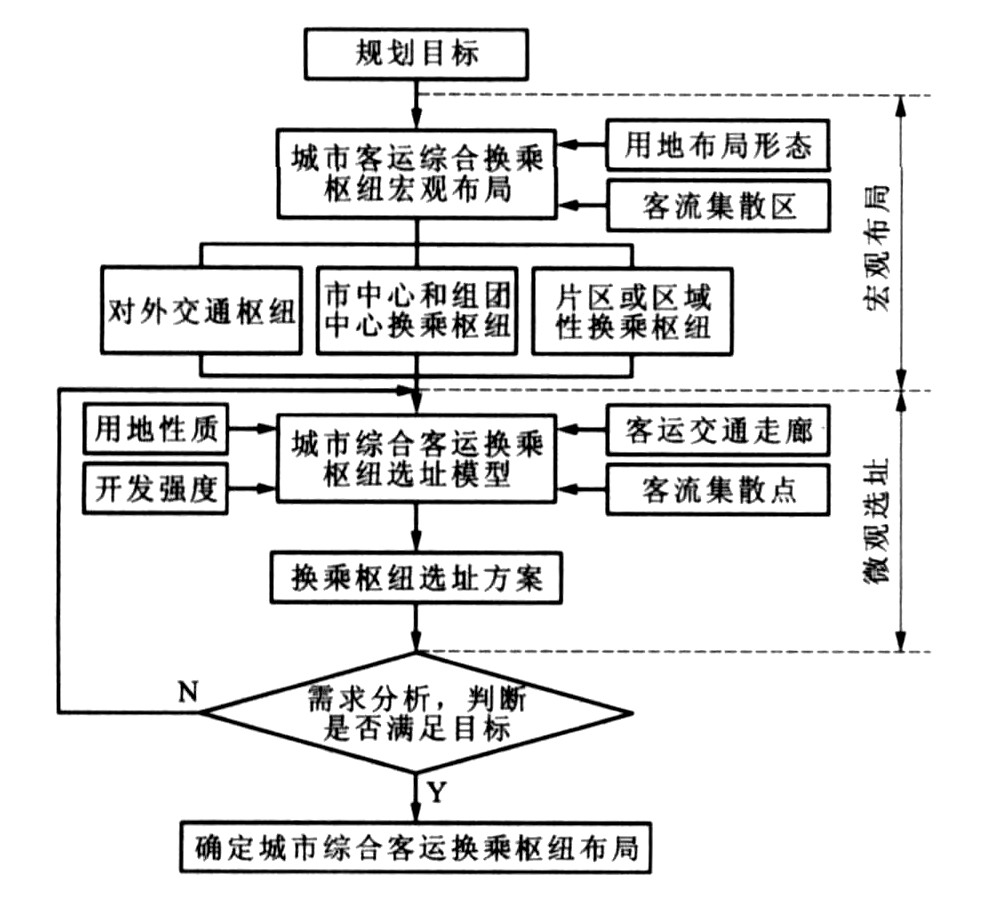

摘要: 为了使客运综合换乘枢纽布局适应中国大城市用地布局特征, 分析了枢纽布局与城市土地利用、客运需求走廊分布和交通网络的关系, 提出了宏观布局、微观选址的枢纽布局规划方法。宏观布局以公交导线土地开发为理念, 确定枢纽的选址区域; 微观选址以提高居民出行效率为目标, 以用地性质、平均容积率及与客运需求走廊的距离为约束, 建立非线性选址规划模型, 确定枢纽的最佳位置。应用结果表明: 应用该方法确定的枢纽选址区域与多中心组团式城市用地布局规划相一致, 枢纽选址确定的最佳位置, 其500 m半径范围内覆盖的人口和就业岗位最高, 而且能有效地反映枢纽布局与城市土地利用的互动性。Abstract: In order to adapt the layout of urban passenger intermodal transfer points(UPITP)to the property of urban land use in Chinese big cities, the relationship between the layout and urban land use, passenger demand corridor and traffic network was analyzed, and a planning method of macroscopic layout and microcosmic location was presented.In macroscopic layout, the overlay zone of UPITP was selected based on the fundamental of transit-oriented development(TOD). In microcosmic location, the transfer efficiency of denizen was regarded as aim, the land use function, average floor area ratio and the distance between the UPTIP and passenger demand corridor were regarded as constraints, and a nonlinear programming model was developed to ascertain the favorable position of the UPITP. Applied result shows that the site zone of UPITP is consistent with that of the layout method of urban land use with multi-center and cluster cities, the number of service population and employment within 500 m radius of the favorable position is highest, and the method reflects the interaction relation between UPITP and urban land use.

-

Key words:

- traffic planning /

- urban passenger /

- intermodal transfer point /

- location /

- non-linear programming

-

表 1 综合换乘枢纽选址区域

Table 1. Location zones of intermodal transfer points

功能区编号 用地性质 枢纽功能 功能区编号 用地性质 枢纽功能 1 CBD 全市性 25 对外长途客运站 对外交通 2 市商业中心 全市性 32 片区中心, 居住和商业 区域性 19 片区中心, 居住和商业 区域性 34 片区中心, 居住和商业 区域性 21 一线口岸 对外交通 -

[1] Bandara S, Wirasinghe S C. Optimumgeometries for pie-type airport terminals[J]. Journal of Transportation Engineering, 1992, 118(2): 187-206. [2] Martins C L, Vaz Pato M. Search strategies for the feeder bus network design problem[J]. European Journal of Operational Research, 1998, 106(2/3): 425-440. [3] Dessouky M, Hall R, Nowroozi A, et al. Bus dispatching at timed transfer transit stations using bus tracking technology[J]. Transportation Research: Part C, 1999, 7(4): 187-208. [4] 李德刚, 霍娅敏, 罗霞. 公路主枢纽总体布局规划后评价研究[J]. 中国公路学报, 2005, 18(2): 84-89. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-ZGGL20050200G.htmLi De-gang, Huo Ya-min, Luo Xia. Research on post-evaluation of highway main hub general planning[J]. China Journal of Highway and Transport, 2005, 18(2): 84-89. (in Chinese). https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-ZGGL20050200G.htm [5] 姚志刚, 武颖丽, 周伟, 等. 公路运输站场空间结构演化分析[J]. 长安大学学报: 自然科学版, 2007, 27(2): 81-84. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-XAGL200702021.htmYao Zhi-gang, Wu Ying-li, Zhou Wei, et al. Spatial structure evolvement of highway transportation terminal[J]. Journal of Chang an University: Natural Science Edition, 2007, 27(2): 81-84. (in Chinese) https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-XAGL200702021.htm [6] 周伟, 姚志刚, 王元庆, 等. 基于节点重要度的公路运输站场建设序列[J]. 长安大学学报: 自然科学版, 2006, 26(2): 69-72. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-XAGL200602016.htmZhou Wei, Yao Zhi-gang, Wang Yuan-qing, et al. Optimizing items order of highway transport terminals based on analyzing importance of nodes[J]. Journal of Chang'an University: Natural Science Edition, 2006, 26(2): 69-72. (in Chinese) https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-XAGL200602016.htm [7] 姚志刚, 周伟, 王元庆, 等. 公路主枢纽客运系统运营模式比较[J]. 长安大学学报: 自然科学版, 2006, 26(1): 71-74. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-XAGL200601015.htmYao Zhi-gang, Zhou Wei, Wang Yuan-qing, et al. Comparison of operation models of intercity bus hub[J]. Journal of Chang'an University: Natural Science Edition, 2006, 26(1): 71-74. (in Chinese) https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-XAGL200601015.htm [8] 刘伟华, 晏启鹏, 龙小强. 公路主枢纽站场布局评价指标定量化研究[J]. 中国公路学报, 2003, 16(2): 86-89. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-ZGGL200302021.htmLiu Wei-hua, Yan Qi-peng, Long Xiao-qiang. Analysis of evaluationindexes quantum used in the yard layout of highway hub[J]. China Journal of Highway and Transport, 2003, 16(2): 86-89. (in Chinese) https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-ZGGL200302021.htm [9] 陈峻, 王炜, 黄艳君. 城市客运场站交通影响分析及设计[J]. 中国公路学报, 2004, 17(2): 78-81. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-ZGGL200402017.htmChen Jun, Wang Wei, Huang Yan-jun. Trafficimpact analysis and design for urban passenger stations[J]. China Journal of Highway and Transport, 2004, 17(2): 78-81. (in Chinese) https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-ZGGL200402017.htm [10] 宋杨, 陈宽民, 姚新虎. 配合城市轨道交通的常规公交起讫点的确定[J]. 长安大学学报: 自然科学版, 2006, 26(2): 73-76. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-XAGL200602017.htmSong Yang, Chen Kuan-min, Yao Xin-hu. Selection of origindestination sitefor bus rote adapting urbanrail transit[J]. Journal of Chang'an University: Natural Science Edition, 2006, 26(2): 73-76. (in Chinese) https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-XAGL200602017.htm [11] 李铁柱, 刘勇, 卢璨, 等. 城市公共交通首末站综合评价[J]. 交通运输工程学报, 2005, 5(1): 86-91. http://transport.chd.edu.cn/article/id/200501021Li Tie-zhu, Liu Yong, Lu Can, et al. Comprehensive evaluation on original and terminal station of urban public transport[J]. Journal of Traffic and Transportation Engineering, 2005, 5(1): 86-91. (in Chinese) http://transport.chd.edu.cn/article/id/200501021 [12] 陆化普, 陈宏峰, 袁虹. 综合交通枢纽规划——基础理论与温州的规划实践[M]. 北京: 人民交通出版社, 2001. [13] 郑祖武, 李康, 徐吉谦. 现代城市交通[M]. 北京: 人民交通出版社, 1998. [14] 刘灿齐. 现代交通规划学[M]. 北京: 人民交通出版社, 2001. [15] 吕慎. 大城市客运交通枢纽规划理论与方法研究[D]. 南京: 东南大学, 2004. [16] 吕慎, 庄焰. 城市客运交通需求走廊研究[J]. 深圳大学学报: 理工版, 2005, 22(1): 91-94. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-SZDL200501017.htmLu Shen, Zhuang Yan. Study on the methods of urban passenger traffic demand corridors[J]. Journal of Shenzhen University: Science and Engineering, 2005, 22(1): 91-94. (in Chinese) https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-SZDL200501017.htm -

下载:

下载: