Combined layout mode of metropolitan highway-railway transport hubs based on integration of traffic resources

-

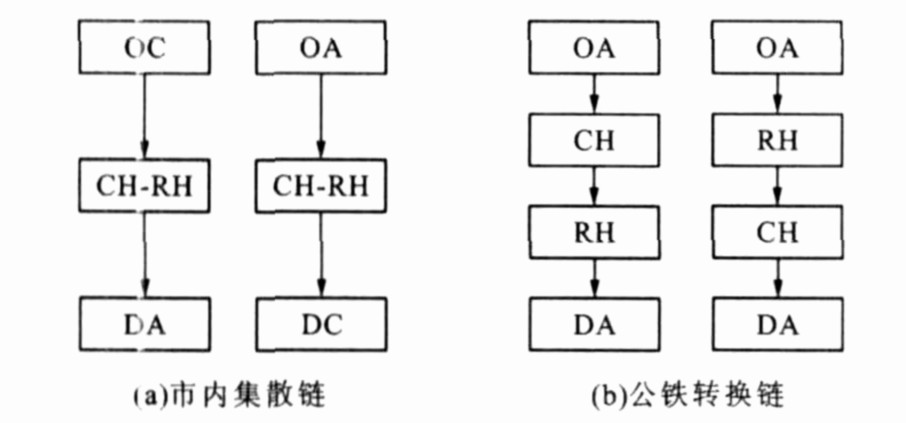

摘要: 为了同步优化公铁枢纽布局与集散交通资源配置, 分析了不同等级公铁枢纽布局关系, 建立了枢纽客流集散评价模型, 提出了公铁枢纽联合布局模式。分析结果表明, 大城市核心区以市郊铁路枢纽独立布局较为理想, 中圈层适宜采用“市郊铁路+普通级公路客运枢纽”、“普通铁路+都市圈级公路枢纽”或“普通铁路+普通级公路枢纽”的联合布局模式, 外圈层以“市郊铁路+普通级公路枢纽”、“市郊铁路+快速级公路枢纽”、“高速铁路+普通级公路枢纽”或“高速铁路+快速级公路枢纽”的联合模式较优; 在站场布置方面, 竞争为主或完全竞争型宜布置为异站异场或异站同场式, 协作为主或完全协作型以同站同场或异站同场式布置较优。该布局模式在典型大城市具有良好的适用性, 能降低交通负荷, 满足交通需求。Abstract: In order to optimize the layout of highway-railway transport hubs and the allocation of distribution traffic resources, the layout relationships of highway-railway hubs at different levels were analyzed, a distribution evaluation model of hub passenger flow was built, and a combined layout mode of highway-railway hubs was presented. Analysis result indicates that the independent layout mode of suburban railway hub is appropriate to the downtown area of megacity, "suburban railway + general highway hub" mode, "general railway + metropolitan-area highway hub" mode and "general railway+general highway hub" mode are appropriate to middle-circle layer area, "suburban railway + general highway hub" mode, "suburban railway + rapid highway hub" mode, "high-speed railway+general highway hub" mode, and "high-speed railway + rapid highway hub" mode are appropriate to outer-circle layer area; for the different distribution modes of combined highway-railway hubs, competition-dominated mode or complete competition mode is appropriate to "different station-different yard" layout or "different station-same yard" layout, and cooperation-dominated mode or complete cooperation mode is appropriate to "same station-same yard" layout or "different station-same yard" layout. The layout modes can reduce traffic burden, satisfy traffic demand and show great applicability in typical megacities.

-

Key words:

- traffic planning /

- passenger transport hub /

- combined layout mode /

- resource allocation

-

表 1 公铁枢纽间关系

Table 1. Relationships of highway-railway hubs

枢纽类型 Hd Hp Hk Rd 完全竞争型 协作为主型 完全协作型 Rp 协作为主型 完全竞争型 竞争为主型 Rk 完全协作型 竞争为主型 完全竞争型 表 2 布置形式及特征

Table 2. Layout forms and characters

类型 形式 优点 缺点 独立式布置 布局上相互独立, 空间距离相距较远(大于500 m) 相互干扰小, 建设、运营、客流组织相对简单 乘客换乘不方便, 需分别配置市内交通集散系统 联合式布置 同站同场式 共用同一站场和客流集散广场 能够实现零换乘, 共用市内交通集散系统, 节约土地资源 相互干扰较大, 建设运营协调和客流组织存在一定难度 异站同场式 共用客流集散广场, 但分别设置站场 换乘方便, 共用市内交通集散系统, 相对节约土地资源 共用集散广场面积应较大, 否则易交织造成混乱 异站异场式 分别设置站场和客流集散广场(距离小于500 m) 相互干扰小, 建设运营简单, 部分共用市内交通集散系统 步行换乘距离相对较远, 市内交通集散系统不能完全共用 表 3 联合布局模式分析

Table 3. Mode analysis of combined layout

圈层结构 核心区 中圈层 外圈层 不考虑城市交通资源配置问题 铁路客运枢纽 Rd或无 Rd、Rp Rd、Rk 公路客运枢纽 无 Hd、Hp Hp、Hk 考虑城市交通资源集约配置 枢纽布局 Rd或无 ①Rd+Hp(协作为主)

②Rp+Hd(协作为主)

③Rp+Hp(完全竞争)①Rd+Hp(协作为主)

②Rd+Hk(完全协作)

③Rk+Hp(竞争为主)

④Rk+Hk(完全竞争)站场设置 异站异场 ①同站同场或异站同场

②同站同场或异站同场

③异站同场①同站同场或异站同场

②同站同场

③异站同场

④异站同场或异站异场主要指标变化(λ≤λ0) 核心区存在既有火车站情况下, 一定时期可改造为Rd, 作为都市圈轨道交通系统构成。 Vzg=Vzr=0, Z1=Z3=0 ①Z2降低

②Z2降低

③Z2=0, λ降低, qzm≈0①Z2降低

②Z2降低

③Z2降低, λ降低

④Z2=0, λ降低, qzm≈0表 4 联合布局模式评价指标

Table 4. Evaluation indexes of combined layout mode

枢纽 联合布局模式 相互关系 λg λr 结论 推荐方案 老火车站(2020年) Rp+Hd 协作为主 0.91 0.61 λg > λg0 老火车站西出口区域不新设置公路客运站 Rp+Hp 完全竞争 1.18 0.76 Rp+Hk 竞争为主 1.04 0.65 新火车站(2030年) Rk+Hd 完全协作 0.67 0.49 λg < λg0 高速铁路枢纽采用Rk+Hd的联合布局模式 Rk+Hp 竞争为主 0.86 0.64 λg≈λg0 Rk+Hk 完全竞争 0.84 0.67 表 5 布置形式评价

Table 5. Evaluation of distribution modes

站场形式 平均换乘距离/m 转乘工具 Z1/(元·d-1) Z2/(元·d-1) 评价 推荐方案 同站同场式 52 步行 76.70 12.27 优 铁路高架站房下设置Hd, 采用同站同场式 异站同场式 189 步行 278.78 44.60 中 异站异场式 865 专用车 5 103.50 102.07 差 注: 根据相关预测, 2030年公铁转换客流量为2.95万人次·d-1; 时间价值v取值为120元·h-1(80%工资率)。 -

[1] Mattfeld D C, Kopfer H. Terminal operations management in vehicle transshipment[J]. Transportation Research Part A, 2003, 37(5): 435-452. [2] Taniguchi E, Noritake M, Yamada T, et al. Optimal size and location planning of public logistics terminals[J]. Transportation Research Part E, 1999, 35(3): 207-222. doi: 10.1016/S1366-5545(99)00009-5 [3] Dessouky M, Hall R, Nowroozi A, et al. Bus dispatching at timed transfer transit stations using bus tracking technology[J]. Transportation Research Part C, 1999, 7(4): 187-208. doi: 10.1016/S0968-090X(99)00019-4 [4] Melkote S, Daskin MS. Anintegrated model of facilitylocation and transportation network design[J]. Transportation Research Part A, 2001, 35(6): 515-538. [5] Dohse E D, Morrison K R. Using transportation solutions for a facility location problem[J]. Computers & Industrial Engineering, 1996, 31(1): 63-66. [6] 吕慎, 田峰, 李旭宏. 组团式大城市客运综合换乘枢纽布局规划方法[J]. 交通运输工程学报, 2007, 7(4): 98-103. doi: 10.3321/j.issn:1671-1637.2007.04.021Lu Shen, Tian Feng, Li Xu-hong. Layout planning method for urban passenger intermodal transfer points in cluster cities[J]. Journal of Traffic and Transportation Engineering, 2007, 7(4): 98-103. (in Chinese) doi: 10.3321/j.issn:1671-1637.2007.04.021 [7] 李德刚, 霍娅敏, 罗霞. 公路主枢纽总体布局规划后评价研究[J]. 中国公路学报, 2005, 18(2): 84-89. doi: 10.3321/j.issn:1001-7372.2005.02.017Li De-gang, Huo Ya-min, Luo Xia. Research on post-evaluation of highway main hub general planning[J]. China Journal of Highway and Transport, 2005, 18(2): 84-89. (in Chinese) doi: 10.3321/j.issn:1001-7372.2005.02.017 [8] 姚志刚, 周伟, 王元庆, 等. 公路主枢纽客运系统运营模式比较[J]. 长安大学学报: 自然科学版, 2006, 26(1): 71-74. doi: 10.3321/j.issn:1671-8879.2006.01.016Yao Zhi-gang, Zhou Wei, Wang Yuan-qing, et al. Comparison of operation models of intercity bus hub[J]. Journal of Chang an University: Natural Science Edition, 2006, 26(1): 71-74. (in Chinese) doi: 10.3321/j.issn:1671-8879.2006.01.016 [9] 叶峻青, 何勋隆. 城市轨道交通与铁路枢纽规划[J]. 交通运输工程学报, 2003, 3(4): 58-62. doi: 10.3321/j.issn:1671-1637.2003.04.014Ye Jun-qing, He Xun-long. Urban rail transit and rail way terminal layout[J]. Journal of Traffic and Transportation Engineering, 2003, 3(4): 58-62. (in Chinese) doi: 10.3321/j.issn:1671-1637.2003.04.014 [10] 田剑平. 城市公路枢纽网络结构重构分析——以广州市为例[J]. 城市规划, 2001, 25(4): 40-42. doi: 10.3321/j.issn:1002-1329.2001.04.009Tian Jian-ping. The analysis onthe restructuring of the urban highway hub system with Guangzhou as the case[J]. City Planning Review, 2001, 25(4): 40-42. (in Chinese) doi: 10.3321/j.issn:1002-1329.2001.04.009 [11] 彭文胜, 彭辉. 高速铁路引入既有枢纽客运站的布局[J]. 交通运输工程学报, 2004, 4(2): 62-65. http://transport.chd.edu.cn/article/id/200402015Peng Wen-sheng, Peng Hui. Passenger station layout of high-speed rail way existing terminal[J]. Journal of Traffic and Transportation Engineering, 2004, 4(2): 62-65. (in Chinese) http://transport.chd.edu.cn/article/id/200402015 [12] 裴玉龙, 徐慧智. 基于城市区位势能的路网密度规划方法[J]. 中国公路学报, 2007, 20(3): 81-85. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-ZGGL200703014.htmPei Yu-long, Xu Hui-zhi. Planning method of road network density based on urban area position potential energy[J]. China Journal of Highway and Transport, 2007, 20(3): 81-85. (in Chinese) https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-ZGGL200703014.htm [13] 姚志刚, 武颖丽, 周伟, 等. 公路运输站场空间结构演化分析[J]. 长安大学学报: 自然科学版, 2007, 27(2): 81-84. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-XAGL200702021.htmYao Zhi-gang, Wu Ying-li, Zhou Wei, et al. Spatial structure evolvement of highway transportation terminal[J]. Journal of Chang an University: Natural Science Edition, 2007, 27(2): 81-84. (in Chinese) https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-XAGL200702021.htm [14] Hahn B. Union terminal: businessmen, railroads and city planningin Cincinnati[D]. Cincinnati: University of Cincinnati, 2000. [15] Nallamuthu A. Principles of design of a terminal with inter-modal connectivity[D]. Arlington: University of Texas, 2003. -

下载:

下载: