Damage characteristics of cement concrete pavement for airfield resulted from different de-icing techniques

-

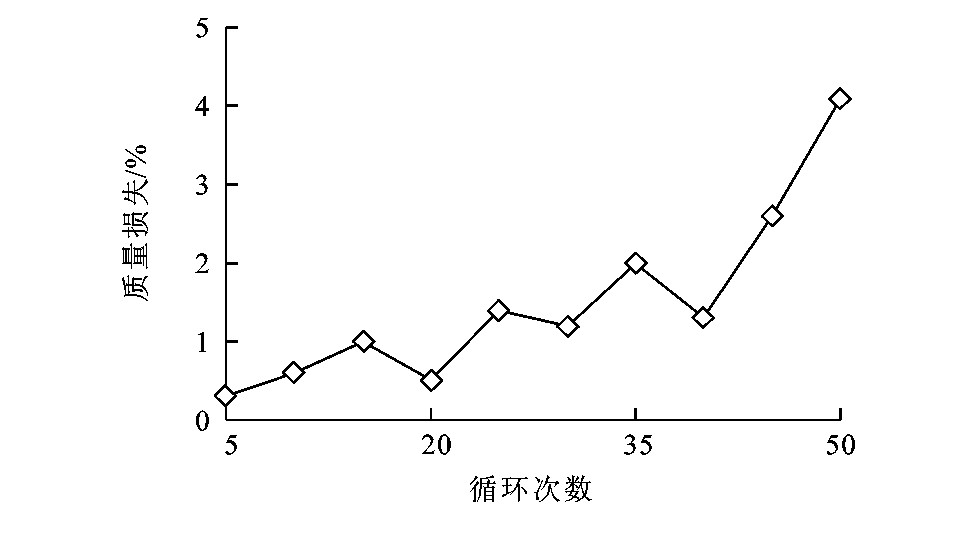

摘要: 进行了热风除冰、乙二醇化学除冰与尿素化学除冰的模拟试验, 测试了混凝土试件质量损失和强度降低率, 分析了除冰方式与除冰次数对水泥混凝土道面的损伤规律。分析结果表明: 热风除冰对试件表层损伤反应较慢, 在经过45次冻融循环后才表现出明显的质量损失, 但其对试件内部结构损伤却较严重, 50次热风除冰后的强度降低超过35%。虽然50次化学除冰后试件的强度降低小于20%, 但试件表层的腐蚀性损伤造成的质量损失较显著, 尿素的腐蚀所造成的质量损失高达8.5%, 比热风除冰的质量损失高5倍以上。可见, 为了保持机场道面结构强度, 化学除冰要比热风除冰更为合理。为了降低机场跑道混凝土剥落对飞机发动机损害的隐患, 宜优先采用热风除冰方式, 但须关注其对道面结构强度的影响。Abstract: Hot air de-icing and chemical de-icing with ethylene glycol and carbamide were simulated for cement concrete pavement of airfield, the mass loss and strength decrease ratio of each concrete specimen were tested, and the the damage rules of de-icing methods and de-icing numbers on cement concrete pavement were analyzed.Analysis result shows that hot air de-icing slowly damages cement concrete specimen, the distinct mass loss only appears after 45 times hot de-icing, but hot air de-icing severely damages the inside structure, and the strength decrease ratio is more than 35% after 50 times hot air de-icing.Though the strength decrease ratio of cement concrete specimen is less than 20% after 50 times chemical de-icing, but the corrosive mass loss of specimen surface is remarkable, and is 8.5%after 50 times carbamide de-icing and is5 times greater than the value after hot air de-icing.Therefore, chemical de-icing is more reasonable than hot air de-icing for protecting the structural strength of cement concrete pavement.On the other hand, hot air de-icing is preferred because of considering aeroengine damage induced by concrete spall on airfield runway, but its influence on pavement structural strength should be paid attention to.

-

Key words:

- airfield runway /

- cement concrete pavement /

- hot air de-icing /

- chemical de-icing /

- pavement damage

-

0. 引言

连续配筋混凝土路面(CRCP) 是由一系列开裂的板块在钢筋和集料嵌锁的作用下连接而成的。众所周知, CRCP中混凝土的疲劳损伤过程是由裂缝间集料嵌锁机理(即裂缝间的传荷能力) 的退化引起的, 这又会导致路表面弯拉应力的增加, 最终形成CRCP的典型破坏模式———冲断[1]。影响冲断破坏的关键因素是CRCP横向裂缝的特征, 这些特征包括裂缝宽度、平均裂缝间距和裂缝走向形式。调查表明, CRCP裂缝发展模式在经过1到2年后趋于稳定[2], 拥有良好的裂缝走向形态和均匀分布的窄裂缝的CRCP具有较好的长期路用性能[3]。研究认为, CRCP早期的横向开裂程度一般是由混凝土特性、环境温湿度、纵向钢筋的数量和布置位置决定的[4-6], 决定CRCP裂缝分布形态和裂缝宽度的一个重要因素是纵向配置的钢筋的数量和位置, 因此, CRCP设计体系和方法中的一个核心问题是配筋设计, 而配筋设计的关键问题是研究裂缝分布模式与配筋率、环境因素、荷载、材料等参数的数学关系。Won等最早提出了CRCP的配筋设计原则, 即裂缝的平均间距、裂缝宽度和纵向钢筋应力随配筋率的提高而降低, 其基本原理是纵向钢筋数量的增加一般会导致混凝土面层受到更大约束, 最终使得混凝土需要更多数量的裂缝分散约束应力; 同时, 纵向钢筋数量的增加会使路面面层中的钢筋应力降低, 最终使得路面横向裂缝更窄[7-8]。经验表明, 阻止CRCP产生冲断破坏的合理纵向配筋率的选取准则为: 其产生的横向裂缝平均间距在一定范围内, 裂缝宽度尽可能小, 钢筋应力不能超过其允许应力。

本文以CRCP平均裂缝间距为研究对象。国内外使用较为广泛的裂缝间距模型是AASHTO—1993版和《力学经验法路面设计指南》 (MEPDG) CRCP设计指南中的平均裂缝间距模型。中国最新版《公路水泥混凝土路面设计规范》 (JTG D40—2011) 中CRCP设计方法也基本借鉴了美国MEPDG的方法, 其中平均裂缝间距模型完全相同, 仅对复杂计算过程中的部分参数(湿度和温度) 做了简化处理, 目前, 尚没有学者对新版规范中CRCP的设计方法是否适用于中国交通和环境特点进行研究。有部分学者针对中国铺筑的CRCP的裂缝数据进行了调查分析, 取得了一定的成果: 陈锋锋等对2条CRCP试验路的横向裂缝数据进行了统计, 研究表明横向裂缝间距的概率分布模型符合对数正态分布[9]; 查旭东对湖南耒宜高速公路CRCP试验路进行了的长期跟踪调查与检测, 研究结果表明CRCP横向开裂分为3个阶段, 而且平均裂缝间距与龄期之间呈现幂函数关系[10]; 张艳聪等对一条隧道CRCP的7d龄期的裂缝长度、宽度和间距进行调查研究, 结果表明裂缝间距分布在0.5~5.0 m之间[11]; 张翛等进一步对该隧道CRCP的裂缝数据进行了统计, 结果表明AASHTO—1993裂缝间距模型高估了实际平均裂缝间距[12]。

由以上分析可以看出, 由于CRCP不是中国路面的主要形式, 因此, 中国对CRCP裂缝数据的统计研究较少, 特别是针对中国CRCP的裂缝分布模式(裂缝间距) 是否符合上述AASHTO设计指南模型这一问题的研究工作更少, 而这一问题是属于模型的有效性验证研究工作范畴, 是正确理解现行CRCP设计方法适用性与正确性的一大重要问题, 同时也是提升中国CRCP设计技术的一个关键问题。

本文采集了实体CRCP工程的大量裂缝数据, 分析和总结了裂缝分布形态特征, 并进行了数理统计分析; 利用采集的实体工程数据分别验证了AASHTO—1993版路面设计指南和MEPDG中平均裂缝间距模型的正确性。研究结果有助于提升对CRCP的裂缝分布模式的正确理解, 同时也能检验AASHTO CRCP设计方法在中国的适用性, 最终为工程人员正确合理设计CRCP提供指导。

1. 裂缝间距模型

1.1 AASHTO—1993模型

AASHTO—1993版路面设计指南在CRCP配筋率设计中规定了3项设计准则[7]: 平均裂缝间距范围在1.1~2.4 m之间, 最小裂缝间距是为了降低潜在的冲断破坏, 最大裂缝间距是为了防止裂缝处的剥落; 裂缝宽度应小于1.0mm, 其目的是防止渗水和剥落; 钢筋应力应不大于其极限拉伸强度的75%, 其目的是使钢筋在其允许应力的工作范围内。

通过对美国早期修筑的大量CRCP试验路的调查、统计和理论分析, AASHTO—1993版路面设计指南提出了CRCP配筋率设计的经验计算公式和诺谟图, 其中, 平均裂缝间距和配筋率的关系为

式中: P为配筋率(%);

可以看出, AASHTO—1993版路面设计指南CRCP裂缝间距模型有以下特点: 属于经验法路面设计方法范畴, 设计准则中的裂缝间距及宽度要求均由20世纪中叶美国修筑的CRCP的现场调查数据归纳总结而来, 公式参数较少, 较容易获得, 经验性较强, 力学意义不明确; 配筋率设计公式未考虑基层和面层的摩阻力对裂缝间距的影响, 而目前的研究成果认为较小的层间摩阻力有利于形成合理的裂缝分布形态; 忽略了环境(温度和湿度) 和材料特性对裂缝间距的影响; 设计准则未直接反映路面使用性能指标, 如路面国际平整度指数和冲断破坏数量。

1.2 MEPDG模型

美国MEPDG第1次以路面使用性能作为直接设计标准, 建立了各类路用性能的预测模型。指南中CRCP设计有2个基本指标, 即冲断和平整度, 必要时还可以将裂缝宽度作为一个附加指标。在确定设计标准时, MEPDG中CRCP设计指南规定: 在95%的可靠度水平下每英里冲断数为10~20个比较合适; 钢筋埋置深度处的最大裂缝不能宽于0.02in (0.5mm); 裂缝处的传荷能力不能低于95%;平整度的容许值由用户确定。在指南提出的基于11个步骤的冲断预测模型中, 裂缝间距计算模型是一个重要的步骤。如果对于CRCP进行预切缝处理, 那么裂缝间距已知, 反之, MEPDG给出平均裂缝间距模型为[1]

式中:

可以看出, MEPDG的CRCP配筋设计是力学经验法路面设计方法的体现, 设计标准中的裂缝间距模型由力学原理推算而来, 只是使用性能冲断预测的中间变量, 裂缝间距模型不作为设计控制标准, 这是和AASHTO—1993标准及中国规范标准的一大区别。

MEPDG在其研究项目中采用LTPP数据中的8个Vandalia US40CRCP路段对裂缝间距模型做了标定, 该路段基层采用粒料基层, 标定的主要参数为基层摩擦因数[1]。可以看出, MEPDG CRCP裂缝间距模型的标定工作十分有限, 模型的可靠性有待进一步验证。最近, 美国伊利诺斯大学的先进的交通工程实验室(ATREL) 的Kohler和Roesler采用铺筑于2001年12月的5个CRCP试验路段对MEPDG CRCP裂缝间距模型进行了验证研究, 该路段基层为粒料底基层和柔性基层[13]。结果表明, MEPDG模型预测值大于实际平均裂缝间距观测值, 误差范围为0.22~0.40 m。在裂缝间距分布模型方面, 统计数据表明, 伊利诺斯大学试验路[13]和LTPP试验路[14]的裂缝间距数据均服从Weibull分布。

可以看出, MEPDG裂缝间距模型在其开发过程中没有经过大量试验路数据的标定, 而且目前的标定和验证研究工作没有针对贫混凝土基层CRCP, 但是中国的CRCP基本采用贫混凝土基层, 因此, 有必要利用中国的实体工程数据对MEPDG裂缝间距模型进行验证, 以确认其正确性。

2. 实例分析

2.1 工程概况及计算参数

本研究以太古(太原—古交) 高速公路为实体工程, 进行了29个CRCP试验路段的铺筑。太原—古交高速公路是山西省高速公路网规划的太原区域环的重要组成部分, 为山西省晋煤外运的重要通道。太古高速公路设计全长23.497km, 其中主线长20.497km。CRCP试验路段分左右两线, 其中右线为重交通荷载, 路面结构形式为18cm贫混凝土基层、26cm CRCP面层; 左线为极重交通荷载, 路面结构形式为18cm贫混凝土基层、28cm CRCP面层。左右线CRCP配筋率均为0.7%, 钢筋网片布置于距离路表面上1/3处。试验路段于2011年7~9月铺筑, 图 1为修筑的CRCP路面实体工程。

为了验证AASHTO—1993和MEPDG裂缝间距模型的正确性, 需分别按照AASHTO—1993、MEPDG模型进行平均裂缝间距的计算, 本文采用的计算参数见表 1、2。

表 1 AASHTO—1993平均裂缝间距计算参数Table 1. Calculation parameters of average crack spacing for AASHTO—1993 表 2 MEPDG平均裂缝间距计算参数Table 2. Calculation parameters of average crack spacing for MEPDG

表 2 MEPDG平均裂缝间距计算参数Table 2. Calculation parameters of average crack spacing for MEPDG

2.2 裂缝分布描述

现场裂缝观测表明, CRCP浇筑后的3~4d内, 裂缝开始出现, 平均裂缝间距随龄期增长而迅速下降, 在7d后, 平均裂缝间距几乎不再变化, 裂缝分布达到稳定。调查发现, CRCP裂缝的形态主要可分为6类: 第1类是垂直裂缝, 这种裂缝较为常规, 走向基本垂直于路面行车道中线, 是理论上的典型横向裂缝, 这类裂缝占裂缝总数的83.5%;第2类是Y形裂缝, 这可能是由于局部区域混凝土浇注不够均匀, 在较大的应力作用下出现了破裂, 当夹杂有斜向裂缝时, 这种裂缝便会出现, 这种裂缝出现的比例也较大; 第3类是倾斜裂缝, 包括垂直倾斜裂缝和弧形倾斜裂缝, 这类裂缝走向不与路面行车道中线垂直; 第4类是弓形裂缝, 这类裂缝两头对齐, 中部向前(后) 突出, 成弓形, 调查还发现有2条弓形裂缝结合在一起而形成“枣核”形裂缝; 第5类是折线裂缝, 这类裂缝由2到3条直线裂缝连接而成, 连接角度可为钝(锐) 角或直角; 第6类是间断裂缝, 这类裂缝是正在形成的裂缝, 没有贯穿路面, 未来可能发展为上述裂缝中的一类, 这类裂缝仅占裂缝总数的2.6%。第2~5类裂缝占裂缝总数的13.9%。图 2是根据现场调查结果归类后绘制的6类裂缝, 图中裂缝尺寸不反映现场实际情况, 只描述裂缝的走向和形态。图 3是部分根据现场实际裂缝形态绘制的裂缝, 图中裂缝尺寸等比例反映现场实际情况。调查还发现裂缝有如下特征。

(1) 裂缝间距不均匀, 长短不一, 长的达22 m, 短的仅5cm。

(2) 即使同一条裂缝, 裂缝宽度也不完全一致。

(3) 从板体侧面来看, 裂缝也不完全呈竖直分布, 有的与竖直方向偏斜较大, 导致路表出现楔形的片状破坏。

(4) 从裂缝的发展过程来看, 裂缝并不是一次完全出现, 而是逐渐发展, 数量逐渐增加, 趋向稳定; 具体到某一条裂缝, 也不完全是一次开裂贯通, 而是在水平向、竖直向逐渐发展。

2.3 裂缝数理统计结果

本文调查统计了29个CRCP路段共计1 171条裂缝, 路段信息和平均裂缝间距统计结果见表 3, 不同板厚的平均裂缝间距统计数据见表 4, 可以看出, 在配筋率相同的情况下(0.7%), 不同板厚的平均裂缝间距几乎没有差别, 而且方差分析(表 5) 也证实了左右线裂缝间距没有显著差异。为了拟合裂缝间距的分布函数, 本文采用Kolmogorov-Smirnov检验对1 171条裂缝间距数据进行分布拟合, 结果表明裂缝间距分布服从4参数Dagum分布, 其分布函数f (x) 见式(13)。Kolmogorov-Smirnov检验结果见表 6, Dagum分布曲线见图 4, 分布参数估计值见表 7。

表 3 CRCP路段信息和平均裂缝间距Table 3. CRCP informations and average crack spacings 表 4 裂缝间距统计数据Table 4. Statistical data of crack spacing

表 4 裂缝间距统计数据Table 4. Statistical data of crack spacing 表 5 不同板厚裂缝间距方差分析Table 5. Variance analysis of crack spacing under different slab thicknesses

表 5 不同板厚裂缝间距方差分析Table 5. Variance analysis of crack spacing under different slab thicknesses 表 6 K-S检验结果Table 6. K-S test result

表 6 K-S检验结果Table 6. K-S test result 表 7 Dagum分布参数估计值Table 7. Parameter estimated values of Dagum distribution

表 7 Dagum分布参数估计值Table 7. Parameter estimated values of Dagum distribution

式中: α、k、β、γ为Dagum分布待估计参数; x为裂缝间距。

2.4 计算与实测结果比较

为了验证AASHTO—1993和MEPDG中CRCP平均裂缝间距公式的正确性, 将表 1、2中的计算参数代入相应平均裂缝间距模型, 并与29个CRCP实体路段的裂缝间距观察结果进行比较, 结果见表 8。

表 8 平均裂缝间距比较Table 8. Comparison of average crack spacings

对比AASHTO—1993和MEPDG计算结果与实测结果, 可以得到如下结论。

(1) 实际调查的平均裂缝间距范围在1~3 m之间, 这符合具备良好路面使用性能的最优裂缝间距的设计目标[15], 说明实体工程裂缝模式分布良好, 具有良好的路用性能。

(2) AASHTO—1993模型高估了平均裂缝间距, 这与文献[12]中采用另外一条CRCP进行验证的结论一致, 模型结果误差较小, 可满足工程要求。

(3) MEPDG模型低估了平均裂缝间距, 误差较大, 这可能是由于模型中众多参数的取值不合理造成, 也可能是由于模型本身存在缺陷, 深层次的原因有待进一步研究。

3. 结语

(1) CRCP裂缝的形态可分为6类: 垂直裂缝、Y形裂缝、倾斜裂缝、弓形裂缝、折线裂缝和间断裂缝。

(2) CRCP试验路裂缝间距符合保持良好路面使用性能的范围(1~3m), 相同配筋率的不同板厚的CRCP裂缝间距没有显著差异。

(3) Dagum分布比Weibull分布能更好地拟合CRCP裂缝间距分布。

(4) AASHTO—1993模型高估了平均裂缝间距, 但模型结果误差较小, 满足工程要求; MEPDG模型低估了平均裂缝间距, 误差较大。

本文仅采用一条高速公路的数据对AASHTO—1993和MEPDG模型进行了验证, 得到的结论有一定局限性。下一步的研究工作包括对试验路段裂缝特征进行长期观测, 也有必要利用更多的裂缝数据来验证这些模型, 并分析误差产生的原因, 最终得到适合中国气候和交通环境特点的CRCP裂缝间距模型。

-

表 1 混凝土的配比组成

Table 1. Compositions of concrete

-

[1] FAY L, SHI Xian-ming. Environmental impacts of chemicals for snow and ice control: state of the knowledge[J]. Water, Air, and Soil Pollution, 2012, 223(5): 2751-2770. doi: 10.1007/s11270-011-1064-6 [2] ROSENQVIST M, OXFALL M, FRIDH K, et al. A test method to assess the frost resistance of concrete at the waterline of hydraulic structures[J]. Materials and Structures, 2014, 47(3): 1-13. [3] 张鹏, 张连水, 赵铁军, 等. 混凝土冻融损伤后的吸水特性[J]. 建筑材料学报, 2011, 14(2): 155-159, 195. doi: 10.3969/j.issn.1007-9629.2011.02.002ZHANG Peng, ZHANG Lian-shui, ZHAO Tie-jun, et al. Water absorption properties of concrete after freeze-thaw damages[J]. Journal of Building Materials, 2011, 14(2): 155-159, 195. (in Chinese). doi: 10.3969/j.issn.1007-9629.2011.02.002 [4] PARK J, HYUN C U, PARK H D. Changes in microstructure and physical properties of rocks caused by artificial freezethaw action[J]. Bulletin of Engineering Geology and the Environment, 2015, 74(2): 555-565. doi: 10.1007/s10064-014-0630-8 [5] 吴裕锦, 周治国. 融雪剂对华南高速公路基础设施使用寿命的危害[C]∥中国科学技术协会. 2008中国科协防灾减灾论坛论文集. 北京: 中国科学技术协会, 2008: 717-719. WU Yu-jin, ZHOU Zhi-guo. The snow-melting agent effects on highway infrastructure at south of China[C]∥China Association for Science and Technology. The 2008Symposiums of Disaster Prevention and Mitigation Forum of China Association for Science and Technology. Beijing: China Association for Science and Technology, 2008: 717-719. (in Chinese). [6] 赵鸿铎, 姚祖康, 张长安, 等. 飞机除冰液对停机坪水泥混凝土的影响[J]. 交通运输工程学报, 2004, 4(2): 1-5. doi: 10.3321/j.issn:1671-1637.2004.02.001ZHAO Hong-duo, YAO Zu-kang, ZHANG Chang-an, et al. Influence of aircraft deicer on apron cement concrete[J]. Journal of Traffic and Transportation Engineering, 2004, 4(2): 1-5. (in Chinese). doi: 10.3321/j.issn:1671-1637.2004.02.001 [7] MIRZA J, ABESQUE C, BÉRUBÉM A. Evaluation of surface sealers for concrete hydraulic structures exposed to low temperatures[J]. Materials and Structures, 2011, 44(1): 5-12. doi: 10.1617/s11527-010-9604-x [8] LAUER K R. Classification of concrete damage caused by chemical attack[J]. Materials and Structures, 1990, 23(3): 223-229. doi: 10.1007/BF02473022 [9] 李晔明. 机场道面的表面温度冲击效应研究[D]. 天津: 中国民航大学, 2014.LI Ye-ming. The research of the temperature shock effect on the airport roads'surface[D]. Tianjin: Civil Aviation University of China. (in Chinese). [10] KIM S H, PARK J Y, JEONG J H. Effect of temperatureinduced load on airport concrete pavement behavior[J]. Journal of Civil Engineering, 2014, 18(1): 182-187. [11] 李立辉. 盐碱环境下混凝土冻融-干湿循环复合作用的研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2011.LI Li-hui. Study on alkaline environment under freeze-thaw and dry-wet cycling of concrete[D]. Harbin: Harbin Institute of Technology, 2011. (in Chinese). [12] FABBRI A, COUSSY O, FEN-CHONG T, et al. Are deicing salts necessary to promote scaling in concrete?[J]. Journal of Engineering Mechanics, 2008, 134(7): 589-598. (in Chinese) doi: 10.1061/(ASCE)0733-9399(2008)134:7(589) [13] 敦晓, 岑国平, 黄灿华, 等. 机场道面混凝土冻融破坏评价指标[J]. 交通运输工程学报, 2010, 10(1): 13-18. http://transport.chd.edu.cn/article/id/201001003DUN Xiao, CEN Guo-ping, HUANG Can-hua, et al. Evaluation indices of freezing-thawing destruction for airfield runway concrete[J]. Journal of Traffic and Transportation Engineering, 2010, 10(1): 13-18. (in Chinese). http://transport.chd.edu.cn/article/id/201001003 [14] SETZER M J, AUBERG R, KASPAREK S, et al. CIF-testcapillary suction, internal damage and freeze thaw test[J]. Materials and Structures, 2001, 34(9): 515-525. doi: 10.1007/BF02482179 [15] 罗昕, 卫军. 冻融条件下混凝土劣化陡劣点的探讨[J]. 混凝土, 2005(11): 14-16, 42. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-HLTF200511003.htmLUO Xin, WEI Jun. Sharp degradation point of concrete under freezing-thawing cycles[J]. Concrete, 2005(11): 14-16, 42. (in Chinese). https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-HLTF200511003.htm [16] 任旭晨, 万小梅, 赵铁军. 混凝土冻融及盐冻劣化机理研究进展及模型综述[J]. 混凝土, 2012(9): 15-18. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-HLTF201209006.htmREN Xu-chen, WAN Xiao-mei, ZHAO Tie-jun. Review of mechanism and mathematical model for salt scaling and freezingthawing damage of concrete[J]. Concrete, 2012(9): 15-18. (in Chinese). https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-HLTF201209006.htm [17] 马好霞. 混凝土在机场除冰液作用下的抗腐蚀性[D]. 南京: 南京航空航天大学, 2012.MA Hao-xia. Corrosion resistance of concretes subjected to airport deicer[D]. Nanjing: Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, 2012. (in Chinese). [18] 李晔, 姚祖康, 孙旭毅, 等. 铺面水泥混凝土冻融环境量化研究[J]. 同济大学学报: 自然科学版, 2004, 32(10): 1408-1412. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-TJDZ200410029.htmLI Ye, YAO Zu-kang, SUN Xu-yi, et al. Quantification research on the frost environment of pavement cement concrete[J]. Journal of Tongji University: Natural Science, 2004, 32(10): 1408-1412. (in Chinese). https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-TJDZ200410029.htm -

下载:

下载:

下载:

下载: